庄逢甘(1925.2-2010.11),江苏常州人,空气动力学专家,1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。1946年毕业于国立交通大学航空工程系,原中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司研究员、高级技术顾问。长期从事空气动力学研究工作,是我国空气动力学研究的主要开拓者之一,为发展我国航天事业作出了突出贡献。曾获国家科技进步特等奖、何梁何利基金奖等。

据《中国航天报》报道,为纪念我国航天事业奠基者之一、著名空气动力学家庄逢甘院士百年诞辰,“御风执矩量天穹——庄逢甘百年诞辰纪念展”于2月27日在中国科学家博物馆隆重开幕。

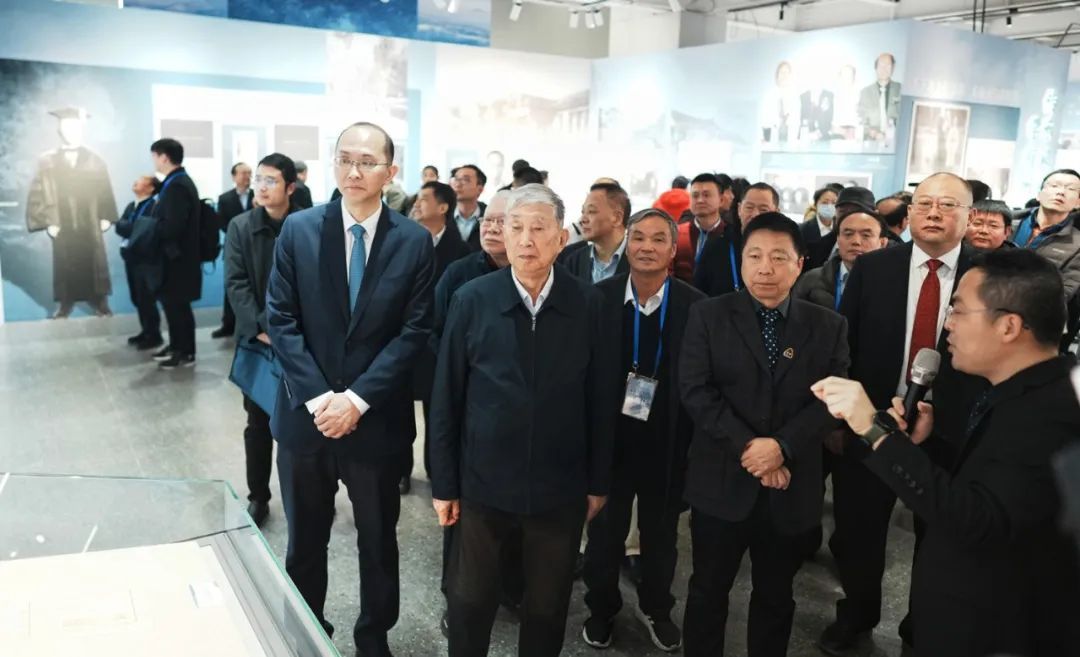

开幕式上,中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记贺军科,中国航天科技集团有限公司党组成员、副总经理李峻,中国载人航天工程副总设计师、特级航天员杨利伟等出席并致辞。航天老领导王礼恒、庄逢甘院士家属等参加开幕式。

展览通过百余件实物、图文资料和视频等,全方位展现庄逢甘院士的卓越贡献与家国情怀,构筑了庄逢甘院士不同人生阶段的若干场景。其中,庄逢甘院士的留学笔记、珍贵手稿、研究成果等尤为引人注目,《我国第一个国家级空气动力研究与试验基地工程第一次谈判纪要》公开亮相,见证了我国风洞事业从无到有、从弱到强的历程。

活动同期举办座谈会,众多专家学者以及各界人士齐聚一堂,围绕庄逢甘院士的学术成果、科研方法及“求真务实 自主创新”的思想进行了深入研讨和交流。据悉,本次展览将持续至5月底,社会各界人士均可前往参观。

据悉,1946年庄逢甘自交通大学航空工程系毕业后赴美,获加州理工学院航空工程博士,回国后先后在交通大学、中国科学院数学研究所、中国人民解放军军事工程学院(哈尔滨军事工程学院)等单位担任教学与科研工作。

西北工业大学的前身之一可追溯到成立于1938年的国立西北工学院。1946年,国立西北工学院迁至咸阳,1950年更名为西北工学院。1952年中国人民解放军军事工程学院空军工程系在哈尔滨组建,1966年更名为哈尔滨工程学院航空工程系。

1952年交通大学、南京大学、浙江大学的航空工程系在南京组建华东航空学院。1956年内迁西安,更名为西安航空学院。1957年10月,西北工学院和西安航空学院在西安合并成立西北工业大学。1970年哈尔滨工程学院航空工程系整体并入西北工业大学。

现场特写:求真务实创伟业 百年风骨映苍穹

2月27日,中国科学家博物馆门前人流如织。

蓝色展板上,“庄逢甘百年诞辰纪念展”几个字熠熠生辉。

步入展厅,百余件泛黄的笔记、手稿、工作证与老照片静默陈列,玻璃柜内一份1959年的《我国第一个国家级空气动力研究与试验基地工程第一次谈判纪要》尤为醒目。卷曲的纸页记录着中国风洞从零起步、发展壮大的历程。

在现场,庄逢甘院士的同事、学生与家人轮番登台。他们带来的不仅是回忆,更是一盏长明灯——那些一起推导公式的深夜,一起在风洞旁攻关的黎明,都在讲述中重新亮起。

两间屋子起家,敢问苍穹几何

1956年,庄逢甘调赴北京参加我国第一个导弹研究机构——国防部第五研究院的筹建工作。在那里,他结识了中国工程院院士、雷达与电子技术专家张履谦。

“那时成立了十几个研究室,庄总负责空气动力研究室,我负责雷达研究室。我们一起计划发展中国的‘两弹一星’。”张履谦说,在那个充满理想与激情的年代,他们共同描绘着中国航天的宏伟蓝图。

当时,国防部五院刚成立不久,办公条件简陋,甚至只能在临时的办公室里开展工作。但正是在这里,两人开始了对中国航天事业的初步探索。“两间屋子,二三十人,我们就是从这里‘白手起家’。”张履谦回忆,庄逢甘鼻梁上架着圆框眼镜,说话时习惯用铅笔轻点桌面,仿佛空气动力学方程就藏在木纹里。

展区一旁,一张泛黄的黑白照片引得观众驻足凝视——画面中,科技人员肩扛仪器、脚踏草鞋,在河流的乱石滩中涉水前行。照片下方“科技人员跋山涉水,支援三线基地建设”的标注,揭开了三线建设中鲜为人知的一页。

1965年,随着三线建设号角吹响,庄逢甘受命参与绵阳空气动力研究试验基地规划。他从北京空气动力试验基地抽调398名科技人员奔赴四川绵阳,为内地“三线”风洞设计建造和空气动力学研究作出巨大贡献。

为中国航天选了最稳的路

上世纪90年代,载人航天路线之争激烈。有人主张“弯道超车”,直接研发航天飞机;有人则担忧技术风险,建议选择飞船这一方案。作为载人航天工程论证领导小组顾问的庄逢甘,成了这场争论的“定盘星”。

中国工程院院士、航天老领导王礼恒感慨:“当时许多人推崇航天飞机,但庄总力排众议,坚持‘走自己的路’。”

张履谦说,正是这个决定,让中国载人航天少走了十年弯路。这一决策的背后,是他对空气动力学的深刻理解与务实精神。早在上世纪70年代,庄逢甘便主导了洲际导弹“东风五号”的“淮海战役”。面对弹头“飞得稳”“烧不坏”两大难题,他组织全国数十家单位集智攻关,突破气动防热与再入物理技术,最终使导弹成功飞向太平洋,全程试验取得圆满成功。这段经历让他深知:尖端技术必须立足实际、步步为营。

在载人航天工程中,庄逢甘基于20世纪80年代后期以来开展的载人飞船工程空气动力学的研究成果,总结、归纳出了载人飞船研制需攻克的“十大关键气动课题”,涵盖返回舱气动外形设计、热防护系统优化等核心领域。他主导的风洞试验为神舟飞船的返回舱设计提供了精准数据,确保航天员安全穿越大气层。

如今,神舟系列飞船的出色表现印证了他当年的远见——中国航天以稳健步伐实现了从无人到载人、从近地到深空的跨越。

慈父、严师、沉默的脊梁

在女儿庄玫的记忆里,父爱是烈日下静默地守候。庄玫9岁那年的盛夏,庄逢甘在泳池边枯坐三小时,只为守护初学游泳的女儿,任凭头皮晒得通红也浑然不觉。这个习惯性皱眉思考科学难题的学者,此刻却眉眼舒展,目光始终追随着水中的女儿。这份“不擅水性却全程陪伴”的温柔,化作庄玫生命中最温暖的印记:“他从不期待回报,只是用行动告诉我何为无条件的爱。”

对学生,庄逢甘是严师亦是伯乐。1956年,国防部五院成立时,国内还没有空气动力学专业毕业的大学生,为了满足空气动力学事业发展的需要,空气动力研究室从全国有关的高等院校及科研单位招收了部分数学、物理、机械等相关专业1956年毕业的18名大学生,他亲自为“十八学子”讲授空气动力学,将他们培养成顶尖专家。

已故中国科学院院士崔尔杰曾感慨:“他从不争名,总把年轻人推向前台。他说‘航天是接力赛,我这棒必须跑稳’。”

在航天科技集团科技委工作期间,庄逢甘培养了很多年轻的专家。“他的为人让我印象深刻。他特别认真,有问题出现时就一定要下决心把它弄清楚、搞明白。”王礼恒说。

庄逢甘的处世智慧同样令人折服。他身形清瘦,戴一副黑框眼镜,说话时总是不急不缓。中国遥感应用协会原秘书长胡如忠回忆,他曾用德国哲学家尼采的话“教育”自己:“发怒,是用别人的错误来惩罚自己。”这句话胡如忠一直记在心里,成为他人生道路上的重要启示。

庄逢甘的沉默,则是另一种力量。他一生恪守“隐身科研,功成弗居”的信条。神舟五号成功后,他避谈贡献:“功劳是团队的。”2010年病危时仍校审新一代飞船报告。追悼会上,没有哀乐、没有悼词,唯有钱学森生前赠他的八字箴言“脚踏实地,仰望星空”悬于素幕之上——这对跨越半个世纪的知己,用最简洁的方式完成了终极对话。

今日,北京云岗和四川绵阳的风洞群依然轰鸣,长征火箭划破天际的轨迹与庄逢甘手稿上的曲线渐渐重合。这位将生命嵌入航天事业的科学家或许从未离开,他已化作托举星海之翼的气流——无声,却永恒。

来源:《中国航天报》(刊发时略有删改调整)

(文字:邓雨楠 摄影:宿东 张晓宁 审核:苟兴旺)